导语

在数字浪潮与开放浪潮下,传播学正经历新的研究范式探索与变革。数字时代的开放科学究竟是什么?如何影响传播学研究?本期“科学传播人”尝试梳理相关概念、发展现状,总结新机遇与新挑战,寻找并呼吁发散“传播学的想象力”。

01 数字浪潮下的新机遇

数字时代,以大数据、人工智能、5G技术等为代表的媒介技术革命,使得人类不可避免地进入数字社会并呈现出数字化生存状态[1]。当数据科学筑起自然科学与人文科学之间的桥梁,跨学科研究的传播学,也正面临崭新的机遇。

一方面,基于跨学科研究方法,社交平台所产生的海量文本与图片,成为反映用户行为、分析复杂传播现象的“数据金矿”,学者们通过观察性研究、理论类研究和实验性研究,开发并应用高度自动化的数字工具,从而理解人类传播[2],因此兴起计算传播、网络传播、新媒体传播等研究热点。

另一方面,在新冠疫情所裹挟的“信息疫情”(infodemic)影响下,学界并未停滞对于新媒体技术与人类社会的反思、对传播学研究范式的“否思”(unthinking)。“科学文化”与“人文文化”的复杂纠缠再次成为焦点,“算法的负效应与算法治理”、“数字鸿沟的新发展与新表现”、“马克思主义理论视野下的数字劳动”等议题得以提炼。

受到科学精神与人文精神双重关怀,传播学的想象力正在“计算”思维与“思辨”思维的兼容并蓄中发散。

02 开放浪潮下的新挑战

而在数字浪潮赋予学术研究新机遇之际,开放科学的浪潮,已从自然科学领域席卷至传播学领域。由“计算”思维与“思辨”思维分别主导的量化研究与质性研究,在不断探索进路的同时,也都无法避免地加剧陷入“可复制危机”(The Replication Crisis)。

“可复制危机”最初在心理学领域被广泛讨论,用以表示行为科学的发现通常无法被复制(研究人员在使用类似程序重复进行某项研究时,通常无法获得与原始的、经过同行评审的研究相当的结果)。在开放化趋势下,该现象在医学、社会科学等领域中也不断引起关注。

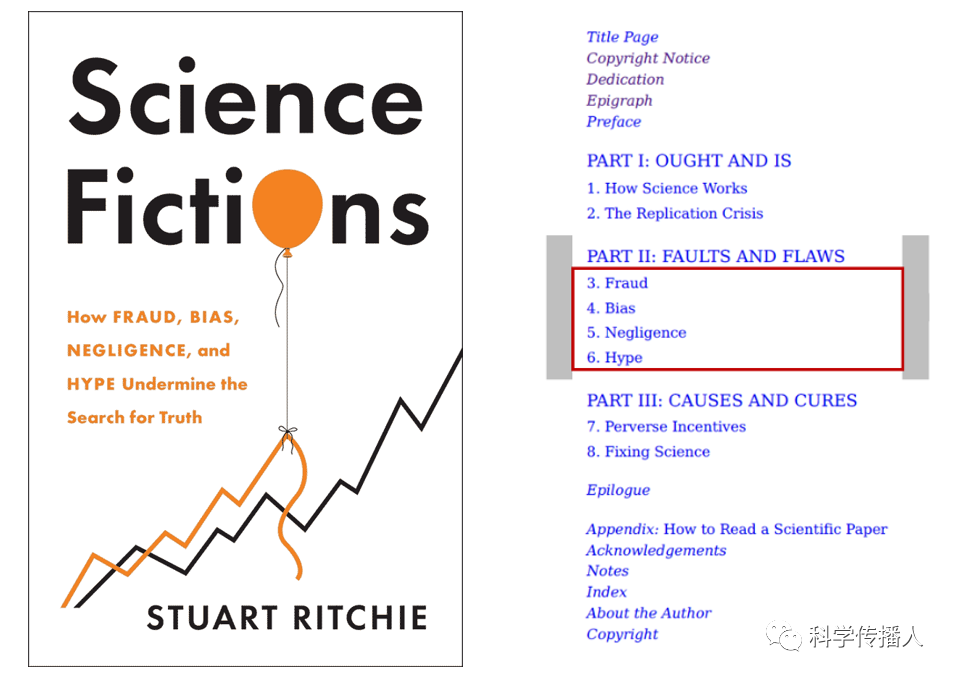

斯图尔特·里奇(Stuart Ritchie)在《科学幻象》(《Science Fictions: How Fraud, Bias, Negligence, and Hype Undermine the Search for Truth》)中强调包括“可复制危机”、“出版偏见(Publication Bias)”(倾向于报告统计意义显著结果的文章)、不规范的可疑研究(Questionable Research Practices, QRPs)等问题[3],继而在倡导开放科学的学者中,再次掀起对各自学术领域“开放化”的可能性探讨。

《Science Fictions: How Fraud, Bias, Negligence, and Hype Undermine the Search for Truth》 Author: Stuart Ritchie

传播学领域 “开放化”的起步较晚。学者投入大量时间、资源、精力进行科学研究,旨在增进对传播现象的理解与启示,而由于开放意识的淡薄等原因,研究过程在最终的期刊文章或书籍中,却总无法清楚地呈现。伴随“开放”成为数字时代叙事的关键组成部分,传播学研究一旦长期缺失这种对研究过程的洞察力,无疑将阻碍学者基于现有研究开展深入对话、限制读者对传播过程的全面理解、并削弱公众据此付诸实践的能力[4]。

继2020年3月《传播学刊》(Journal of Communication)发布开放科学倡议书并指明实施开放科学的紧迫性后,国际传播学会于同年5月召开以“开放的传播学”(Open Communication)为主题的年会。越来越多的传播学期刊相继加入开放科学计划[5],以积极应对“可复制危机”,并鼓励传播学研究的“生产者”与“消费者”对话,使科学在开放之中更加昌明。

03 数字时代的开放科学

伴随“数字”与“开放”的术语反复出现于大众视野,我们时而清晰而又时而模糊地感知到“数字化”的力量与“开放化”的召唤,那么,数字时代的开放科学究竟是什么?

刘桂锋等(2019)在辨析开放科学的概念时指出,广义的开放科学指“一种开放式的科学文化与学术氛围”;狭义的开放科学指“最大限度地开放实验过程、实验方法、实验数据和实验结果,及时、自由、免费地供他人获取使用”[6]。而数字时代的开放科学,则旨在通过数字工具和网络改变科学,使研究更加开放、全球化、协作、创新和更贴近社会[7]。

04 “开放的传播学”进路

尽管开放科学已对各学术领域产生深入影响,但相较于经济学、管理学等学科格式易于统一、内容易于整理的研究数据,传播学研究有其特殊性,欲实现真正的“开放化”并非易事。

从数据来源来看,无论是访谈、问卷调查或是编程设计社交媒体平台爬虫,在数据共享程度的界定、版权、隐私伦理等方面,都难以设立固定且成文的标准。从研究过程来看,无论是实验法、内容分析法、结构方程模型分析法等所产生的中间结论型数据,或是结合数据挖掘、机器学习等计算机科学方法对海量数据进行二次处理所产生的探索型数据,在共享格式的统一、数据处理软件的使用权限与法律问题等方面,现阶段也较难以实现规范化。

此外,抛却研究本身,“开放的传播学”实践,与学者的知识共享意愿、学术群体多方的激励机制高度相关[5]。

根据国外传播学者提出的开放科学实践的“洋葱”模型(由外至内五层,递增开放程度)[8],徐敬宏、张如坤(2020)结合《传播学刊》的开放科学倡议书中的七点建议总结指出,“提前规划”、“公开透明”和“重复验证”是传播学研究进行开放科学实践的关键[5]。

概念化的“洋葱”模型(The conceptual “onion” model)

延展思考

数字时代的开放科学,带来新机遇与新挑战的同时,也时刻提醒我们不应停下溯源思辨与进路探索。数字化浪潮下,应不忘以“人”为核心,兼顾 “科学精神”与“人文精神”;开放化浪潮下,学者的个人努力、完善的制度结构和良好的文化环境,理应相辅相成,也更应共同在与国际传播学研究的对话中寻找保持自身特点的融合姿态。

2014年,学者黄旦在《对传播研究反思的反思——读吴飞、杜骏飞和张涛甫三位学友文章杂感》中便指出:“我们不是再爬从前的那座山,修葺从前的那座庙,而是需要新的想象力。”[9] 2021年,我们仍然需要这样“新的想象力”,我国的传播学研究也仍在不断探索更加适合阐释中国传播现象、更加有力凸显中国传播特色的进路。道阻且长,行则将至。

参考文献

[1] 苏涛&彭兰.(2021).技术与人文:疫情危机下的数字化生存否思——2020年新媒体研究述评. 国际新闻界(01),49-66.

[2] Hilbert, M., Barnett, G., Blumenstock, J., Contractor, N., Diesner, J., Frey, S.,...& Zhu, J. J. (2019). Computational communication science: A methodological catalyzer for a maturing discipline.

[3] Ritchie, S. (2020). Science Fictions: How Fraud, Bias, Negligence, and Hype Undermine the Search for Truth. Metropolitan Books.

[4] Lewis Jr, N.A. (2020). Open communication science: A primer on why and some recommendations for How. Communication Methods and Measures, 14(2), 71-82.

[5] 徐敬宏&张如坤.(2020).迈向开放科学的传播学:机遇、挑战与未来.编辑之友(12),76-84.

[6] 刘桂锋,钱锦琳&田丽丽.(2018).开放科学:概念辨析、体系解析与理念探析. 图书馆论坛(11),1-9.

[7] 张学文&陈凯华.(2021).数字时代的开放科学:理论探索与未来展望.科学学研究.

[8] Bowman, N. D., & Keene, J. R. (2018). A layered framework for considering open science practices.

[9] 黄旦.(2014).对传播研究反思的反思——读吴飞、杜骏飞和张涛甫三位学友文章杂感. 新闻记者(12),40-49.

(文章内容来源于科学传播人,作者系清华大学新闻与传播学院硕士生刘思婧。)