电影通过将真实景观和幻想空间结合起来,通过独特的电影语言,制造出一种流动性和连贯性,从而达到一种“地理景观叙事”的效果[1]。城市空间是真实地理与文化想象的混合体,电影中的城市景观既是对现实城市地理空间的投射和延伸,又如一个社会隐喻意象,影响着观众对现实城市地理的理解。这种“想象的地理”甚至可以与真实的城市地理之间发生交流与互动,成为对现实地域空间的重构与延伸。影像城市可以通过集体文化认同将自身镌刻进现实空间中。让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)曾指出:“(城市的)一切都是影像和剧本连续的奇观展演……要探索城市的秘密,须得从银幕空间走向城市空间。”[2]

科幻片中的未来城市幻景看似虚无缥缈,实则“使我们对于自己当下的体验陌生化,并将其重新架构”[3]。科幻片中的“异托邦”未来都市,既是影像媒介打造出的视觉奇观,也犹如一个镜像城市,让我们得以反观自身所处的空间。在好莱坞打造出的众多光怪陆离的未来都市景观中,既有科技允诺的乌托邦化幻景,也折射出科技滥用引发的文化焦虑,以及阶层分化、种族矛盾等现实议题。早在1927年,弗里兹·朗(FritzLang)的科幻经典《大都会》(Metropolis)就幻想出一座2000年的未来都市。资本家们构建了一台庞大而精准的都市运作机器。他们生活在地面富丽堂皇的摩天大厦之内,而建造出机器并日夜维护的广大的工人团体却群居于地下城,过着暗无天日的生活。影片将真实的城市空间投射于银幕幻想中,打造出了一幅意蕴深远的都市地理图绘。自此,科幻片对未来都市空间建构中,往往将现实都市的压抑与困顿以反乌托邦的方式投射出来。《银翼杀手》(Blade Runner)、《第五元素》(The Fifth Element)、《攻壳机动队》(Ghostin the Shell)等后人类科幻电影中的未来城市景观都以其独特的空间隐喻,折射出真实城市的精神面貌。

2013 年上映的科幻电影《极乐空间》中假想了一座22世纪的未来都市,其独特的两极化都市地理蕴含着丰富的现实指向。本文将通过分析影片的空间构图和城市景观,进而挖掘其背后的真实地理和空间政治寓意。

一、碎形城市与两极化都市地理

爱德华·索亚在《后大都市——城市和区域的批判性研究》(Postmetropolis: Critical Studiesof Cities and Regions)中指出:“我们对真实世界的想象地图越来越‘先在’于或者融合于(而非简单的镜像或面具)日常生活的真实地理。这些表象或意象反过来影响了我们所做的任何事情。”[4]446电影中“想象的地理”携带着鲜明的文化寓意,它源于真实城市地理,也反之对其产生微妙的作用。科幻片中的未来城市景观想象,往往通过拼贴、戏仿等方式对真实城市空间进行碎化、植入和重构。如果说《大都会》中的两极化都市想象折射出大萧条前资本膨胀、贫富分化等社会问题,那么以洛杉矶为背景的一系列后人类科幻电影中的城市地理则呈现出更为斑驳陆离的城市生态。这个沐浴在加州阳光下的大都市承载着独特的电影地理想象,无论是黑色电影中那笼罩在黑暗中、弥漫着阴森气息的幽静街道,还是科幻片中残破荒芜的未来都市,都无不突显出这座城市的异化和疏离感。雷德利·斯科特(Ridley Scott)的赛博朋克经典《银翼杀手》首次构建了一个反乌托邦化的完整的未来洛杉矶。天空中永远飘着黑色的雨,飞船穿梭于玻璃和混凝土构建的摩天大楼群落。而地面上阴暗逼仄的小巷中拥挤不堪,废弃物四处散落。拾荒者住在暗无天日的废屋,形形色色的犯罪活动层出不穷。混乱无序的都市景观无疑昭示着花园城市理想的衰微。在一片钢筋混凝土山谷中,个体的生存空间日益被挤压。科技滥用导致人类身体与精神不断异化,秩序的失衡导致道德与人性逐渐迷失。

《银翼杀手》奠定了其后一系列后人类科幻电影的城市美学建构的基调。现代建筑群落与肮脏逼仄的贫民窟近在咫尺,高科技乌托邦幻景中充斥着暴力、疾病和各种都市罪恶。《攻壳机动队》、《头号玩家》(Ready Player One)、《时间规划局》(In Time)、《饥饿游戏》(The Hunger Games)等科幻电影中对未来城市的空间建构中都突出了以种族、阶层隔离、对峙为表征的二元对立地理结构。

索亚以洛杉矶为例,分析了后大都市的空间重构中产生的两极化现象,并用“碎形城市” [4]373来描述现代都市中日益严重的两极化空间图景。《极乐空间》中的都市想象生动地再现了这种地理景观。影片以22世纪中叶的洛杉矶为背景。21世纪末地球人口不断膨胀,污染严重,疾病肆虐,昔日的繁华都市沦为一片废墟。富人们纷纷逃离地球,在三万千米的高空中建造了一座空中城市。这座城市集中了城市和乡村两个世界最好的要素,高科技楼宇被葱葱郁郁的花园包围着,犹如一片伊甸园般的乐土。在这里,富人们在空中花园中悠闲度日,玩耍嬉戏;居民家中都配备了最先进的科技产品,如可以一键治百病的治疗仪等。而大多数普通人则滞留在满目疮痍的地球城市废墟中,受到各种严酷的法规约束,在机器工厂中辛苦劳作、苟延残喘。对许多地球居民来说,飞往“极乐空间”成了生活中唯一的希望。于是,尽管机会渺茫,众多贫民仍然冒着生命危险,搭载黑帮蛇头的非法飞船飞往“极乐空间”。

影片的城市地理凸显了现代都市两极分化带来的“空间错配”(spatial mismatch)[4]331。索亚认为,美国的扩散型城市发展模式导致空间错配现象日益加剧,旧的空间不断沉落,城市不断向外围扩张,而运输规划、环境规范、区域治理、社区发展、社会福利等空间规划往往极不均衡[4]318。而城市的信息化进程更加剧了城市的两极化空间错配,引发了广泛的有关空间正义的矛盾和斗争。城市扩张过程中产生了差异巨大且极不稳定的城市空间分层。巨大的文化鸿沟、不断加剧的贫富分化,以及种族、民族、性别、兴趣和其他空间属性的差异导致了日益尖锐的对立和摩擦。

二、真实—想象的都市空间之旅

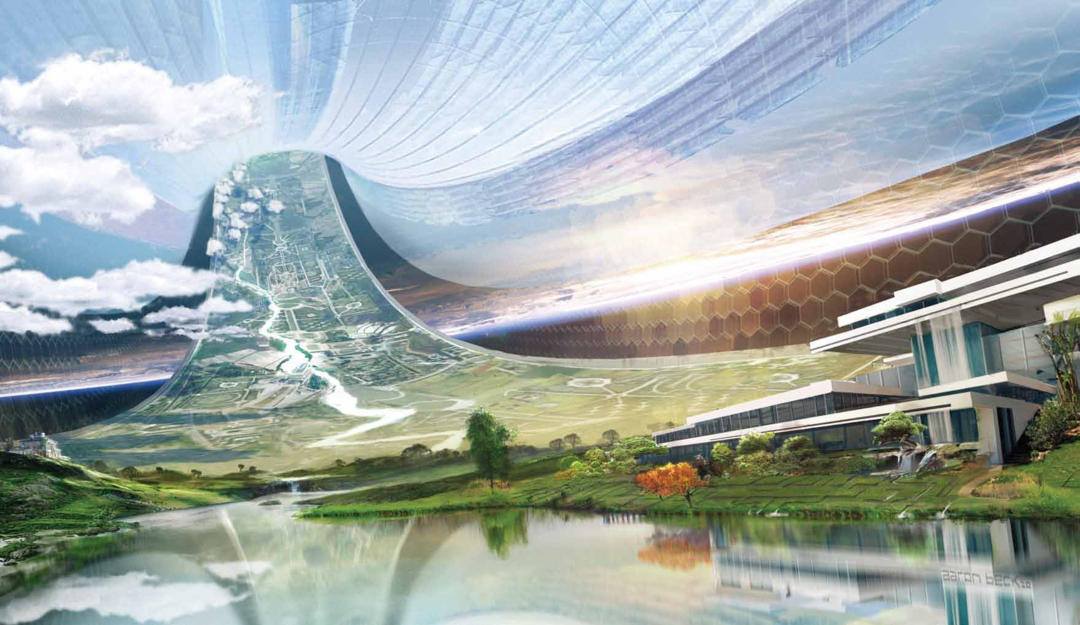

《极乐空间》中的未来都市在好莱坞打造的奇观化影像下,展现出一幅光怪陆离的地理图绘。而这幅想象的地理奇观看似荒诞不经、超然现实,却指涉着真实的城市社会景观和心理景观。影片开头,航拍下的大全景镜头呈现出一座满目疮痍、贫瘠荒芜的未来城市,一幅后启示录式的废土荒原景象。随即镜头缓缓推向空中城市“极乐空间”。(见图1)这里不仅是高楼林立的高科技现代化都市,也布满了宽敞的花园绿地、人工湖泊、泳池等休闲娱乐场所。居民们整日悠闲聚会,其乐融融,完全无视地球废墟上朝不保夕、垂死挣扎的人们。

图 1 《极乐空间》中的空中城市

《极乐空间》乌托邦化的空中花园城市想象体现出美国 20 世纪 80 年代兴起的 “新都市主义”(New Urbanism)的城市规划理念。二战后,郊区蔓延的发展模式造成能源消耗加剧、空气污染,导致城市与郊区发展的失衡,城市中心区域种族矛盾尖锐,犯罪现象猖獗。新传统城镇规划(NTP)通过在城市外围设想一个由社会精英构成的“防护空间”,从而“在中产阶级中兜售一种乌托邦都市的超级模拟或虚构,而这些中产阶级人口被经济重构、对犯罪的恐惧以及对更新更美好的后大都市生活的渴求分割得支离破碎”[4]329。这一城市规划设想直接导致了洛杉矶大批精英阶层“逃离城市”,定居在偏远宁静的远郊社区。而一些依赖福利的“永久都市下层”则滞留在城区,被困在去工业化后的内部城市区域,形成了大量贫民群聚区。在美国东部城市中心,主要由非裔人口构成的贫民窟环境不断恶化,成了困顿和绝望的缩影。

《极乐空间》的贫民窟景象暗示了洛杉矶城市发展过程中产生的独特的种族生态。未来的洛杉矶,大量拉美裔居民群聚在千疮百孔的废土社区,成群结队的流浪汉和无所事事的年轻人在荒芜的绝望之地和被主流社会遗弃的白人、黑人贫民争夺生活空间。这些主要以少数族裔构成的“超集中隔离区”(hyperghetto)中犯罪活动猖獗,疾病横行,呈现出一片末日景象。影片无疑将问题指向了洛杉矶自第二次世界大战结束以来的拉美裔人口剧增和源自美墨边界的非法移民潮现象。与依赖福利的失业者和流浪汉不同,来自拉美的大批移民多数从事低薪或兼职工作,和社会下层一起构成了新的混杂都市丛林。他们为城市建设带来了廉价劳动力,却也引发了毒品枪支泛滥、犯罪猖獗、种族骚乱等社会问题。由此引发的大规模“逃离城市”现象更是使得洛杉矶不同区域愈加呈现出单一化种族地理现象。大量中产阶级白人居住在城区边缘的环境良好的集中区域,而非裔、拉美裔、亚裔人口则散布于不同的种族单一的社区,从而形成了独特的都市“种族马赛克”现象。

影片中,空中城市的信息、医疗、电力等高科技图景与地面城市落后的生活现状形成了强烈反差。曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)指出,城市信息化进程中,精英“新贵”们开创了区域的技术革新,从而创造出信息经济所需的大量的低收入服务人员,加剧了社会利益和价值的冲突。“结构二元主义导致了空间隔离和分割,导致了上层信息社会和其余居民之间的强烈分化……也导致了在重构和解构的劳动力中大量成员的对立。”[5]后工业社会全球资本流入促使了信息化城市的产生,高科技、管理岗位的社会精英阶层不断扩张。而在高科技信息化城市的另一个极端,由于全球劳动力的大量移入,原先去工业化的城市区域又开始“再工业化”进程,催生了城市中以新移民为主体的次级劳作、生活空间。大量非正规、低级的由新移民构成的工业经济不断膨胀。当“新贵”阶层为营造并维护自身利益,在城市边缘根据自己的想法重新塑造城市,一部分中产阶级也不断跌入底层,使得曾经的纺锤社会结构逐渐演变为“哑铃”结构。“中部缺失”(missing middle)[4]365导致都市两极化愈演愈烈,加剧了城市空间错配现象。

影片主人公麦克斯自小丧失亲人,只能靠坑蒙拐骗为生。因为有多次不良犯罪记录,他被打上“公共威胁”的标签,处于机器人保释员不断的监控中。在机器人工厂中拼命劳作的他还要遭受冷眼和辱骂。讽刺的是,负责城市安保和监控的正是工厂中生产出的机器人。与“极乐空间”的天堂幻境相比,地上城市不但一片废土景象,(见图 2)居民们还时刻处于空间监控中。机器人执法者冷漠严酷,居民稍有抵触即棍棒相向。由于违法记录都会被刻在身体上,有前科者都被看作危险分子,被控制在特定区域,稍有违规即可被辱打甚至枪杀。这无疑间接影射了洛杉矶和美国其他大城市中警察过度暴力执法倾向,而身体标记更是突显了城市对居民身体施加的暴力。

麦克·戴维斯(Mike Davis)在《石英之城》(City of Quartz)中将以洛杉矶为代表的后大都市描述为“监禁群岛”,并提出了“地方性恐慌生态”[6]201一说。正像《极乐空间》中的想象都市地理所昭示的那样,在贫困和犯罪猖獗的都市中,社会阶层被空间化为一个个富人区“堡垒单元”和贫民区“恐怖地带”,并被隔离开来。都市地理图绘中到处是可见的和无形的都市壁垒。“对技术安全系统的迷恋,以及间接地,对从建筑上控制社会边界线的迷恋,已经成为城市重构的主流。”[6]223一些城市空间因此被标签化为“犯罪地带”,纳入警察空中监视的范围。后大都市的恐慌生态加剧了两极化空间对立,并导致城市公共空间不断消失。“压迫性的禁城天才地通过设计把历史隐藏起来,用‘残酷的建筑边缘’对中心城区按种族和阶级进行物质和精神上的分割。”[4]444这种贫富分化导致的“空间冷战”成为真实—想象的后人类科幻城市地理的核心表征之一。正如影片中“极乐空间”国防部长与总统的对话中所言,在城市设置壁垒和隔离带,并对其进行严格监控“是为了下一代的成长”。现今美国大都市中越来越多的居民转变为疯狂的避邻主义者,催生了更进一步的恐惧生态。

图 2 《极乐空间》主人公从地面的废土城市看太空城

三、寻求空间正义

索亚通过分析大都市空间分布中的种族、阶层、文化构成,将都市地理与政治斗争联系起来,并提出了“空间正义(spatial justice)”一说。在《寻求空间正义》(Seeking Spatial Justice)一书中,索亚指出,城市的空间组织或错配既展现出新自由主义全球化带来的不公正后果。也催生了新的为维护空间正义的组织运动的产生。他研究了自 20 世纪 80 年代起洛杉矶发生的一系列针对环境正义的斗争,并探讨了城市空间形成过程中的权力运作,认为空间的社会生产并不仅是一种自上而下的强加,其中也包含着积极的、抵制性的力量,并影响着城市空间的重构。[7]

影片中的空中城“极乐空间”携带着独特的象征意义。它既是悬于地球上空的想象化景观,也隐喻着美国现代都市规划中的权力运作机制。空中城市由阿姆达尔集团设计建成,其管理与运作都基于由社会精英构成的公司联盟体系。空中城的总统并非由民众选出,而是由托罗斯(Torus)管理系统生成。在现实中的洛杉矶,自1992年开始的大规模骚乱引发的“逃离城市”风潮后,重建洛杉矶委员会(RLA)成为都市危机中的“模拟政府”。一种准军事化的外部城市开始在洛杉矶以及其他美国大都市形成。索亚认为,这种态势代表了“虚伪的新自由主义的胜利”以及“政府从明显鼓动起义的社会和空间问题的重大责任中完全撤退”[4]560。市长、州长乃至总统的权力被部分转移到了全球化经济权力网络中。因而,“重建洛杉矶”成了一种游戏和模拟,被与下层民众的生活空间割裂开来。影片中的空中城总统和委员会成员表面上极力反对国防部长的冷血高压手段,并大谈人道主义,却对废墟城的困顿和绝望默然视之。

影片中,由于工伤事故,遭到致命辐射的麦克斯为求活命,不得不和黑社会蛇头“蜘蛛”达成协议,帮助他绑架极乐空间居民,并窃取其脑中信息,以期乘坐“蜘蛛”掌控的飞船偷渡抵达空中城,利用先进的医疗设备治伤。麦克斯儿时好友芙蕾的女儿身患不治之症,母女俩也随之一同前往。麦克斯意外中获得了极乐空间居民身份的重启程序。在最后的交锋中,他打败大反派克鲁格,城市控制系统得以重启,所有的地球居民都获得了极乐空间的公民身份。影片结尾,大批运载着医疗设备的飞船降落在地球上,贫民区的人们蜂拥而至,尽情欢呼着。这似乎延续了好莱坞商业片一贯的英雄主义叙事:麦克斯的自我牺牲为地球上无望的居民们带来了迟到的“空间正义”。这样的美好结局的确看来过于理想化,影片对种族、阶层关系的表现也过于简单化。就好莱坞商业电影的意识形态功能而言,这种设计倒像是一个安抚策略,在童话般的结局中呈现出边缘群体的狂欢,由此消解其现实反抗力。然而正如索亚所言,流行文化想象通过将日常生活超现实化,表达出强烈的社会正义诉求,“打开了新的奋斗空间,转变了流行的想象,创造了具有战略意义的另一种选择项,设计了颠覆和转变我们已确立世界观的新的想象”[4]559。

自2011年起,洛杉矶发生了一系列“占领”事件,说明寻求空间正义的斗争逐渐成为未来后大都市社会运动的重心。换言之,贫困和移民社区恶化的环境是一种社会性构建,这种“空间不公正”可以通过全社会的联合行动加以改变。于是,越来越多的反全球化新团体开始表达他们的不满,通过各种方式寻求出路,以抵制全球化对都市生态造成的日益明显的负面效应。“寻求空间正义”渐渐成为当今美国大都市社会话语中重要的组成部分。就此看来,《极乐空间》通过将美国后大都市的碎形地理延伸为垂直型的两极化空间建构,直接指涉了阶层分化、贫民窟、都市壁垒、恐惧生态等都市问题,并通过乌托邦化的假想空间权力的重新修正,从而体现出都市下层对空间正义的诉求。

四、结语

后人类科幻电影中反乌托邦化的未来城市想象携带着鲜明的当代文化症候,既体现了科技发展引发的文化焦虑,也折射出当下的世界性城市危机。《极乐空间》中的两极化未来都市地理蕴含着丰富的空间政治意义。影片呈现出后大都市空间结构中被压抑、掩埋的“恐怖地带”,并暗示,正是空间隔离导致并助长了日益严重的都市阶层分化。其乌托邦化的结局也打开了一个新的想象空间,呼唤着“寻求空间正义”的斗争。

参考文献

[1]邵培仁,杨丽萍. 电影地理论:电影作为影像空间与景观的研究[J]. 河南大学学报(社会科学版),2010(5):113.

[2]BAUDRILLARD J. America[M]. Trans. TURNER C. London:Verso, 1988.

[3]弗里德里克·詹姆逊. 未来考古学:乌托邦欲望和其他科幻小说[M]. 吴静,译. 译林出版社,2014.

[4]爱德华·索亚. 后大都市:城市和区域的批判性研究[M]. 李钧,译. 上海:上海教育出版社,2006.

[5]CASTELLS M. The Information City:Information Technology,Economic Restructuring and the Urban-regional Process[M]. Oxford and

Cambridge,MA:Blackwell Publishers, 1989.

[6]DAVIS M. City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles[M]. London and New York:Verso,1990.

[7]SOJA E. Seeking Spatial Justice[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.

(本章摘自于《科普创作评论》2021年第1期,作者系林伟。)