内容提要:19世纪以来,人文社会科学的建构及方法论深受科学主义的影响。本文简要回顾这一历史过程,重点反思科学主义对早期传播学的学科建构意义,讨论科学主义建构下的传播学方法论存在的隐患。通过辨析科学主义与唯科学主义两个相关概念,本文对当前中国传播学研究方法中存在的普遍问题进行描述,并比较中西学术研究环境的差异,认为应该警惕传播学研究方法中存在的唯科学主义趋势。

科学作为一种认识论,从根本上改变了人类对自然世界、人类社会和自我的认知、观察和实践。它基于人类对自然界的普遍观察和严谨实验,致力于对规律的不断探究,最终目的乃是推动人类社会的进步,促进人的全面解放和发展。科学是播撒人类文明的火种,是人类认识世界与自我的工具。

科学研究的主体和实践对象是人与社会。因此,科学研究从来不可能成为完全超脱的存在。在不同的历史阶段和语境中,科学扮演了不同的角色,发挥了不同的作用和功能。在此过程中,对科学的定义和对科学的理解也难免受制于不同阶段的历史局限,科学概念也因此经历着修辞学意义上的流变。在人文社会学科的研究中,科学尤其容易被社会意识形态所裹挟,由之而来的是科学研究的问题、困境。

作为一门不到百年的新兴学科,传播学从诞生初期的社会动机、研究目的、指导法则到具体的研究方法、研究问题和研究取向,无不受到20世纪科学主义思潮的影响。从这个意义上说,传播学发展中面临的问题和困境,从一开始就有其先天不足的根源。这是一个历史的事实,不以人的意志为转移;虽已如此,只有不断修正完善。而另一方面,基础欠扎实的传播学又极其容易徘徊于科学主义建构的“殿堂”之中,当这种对科学主义的“艳羡”升上为一种盲目“崇拜”和“皈依”,在现实的传播学研究中则体现为一种值得警惕的主观化的唯科学主义趋势。为了清晰地描摹这种科学意识形态的流变,首先我们需要对科学主义与唯科学主义两个概念作简要辨析。

一、从科学主义到唯科学主义

韦氏百科英语词典将科学主义定义为:“科学主义指一种信念,认为物理科学与生物科学的假设、研究方法等对于包括人文与社会科学在内的所有其他学科同样适用并且必不可少。” (Webster,1986:1279)

科学主义的英文(scientism)在19世纪70年代就已出现。德国哲学家狄尔泰(Wilhelm Dilthey)在19世纪末主张人文学的研究方法与科学方法不同,人文学应该“主观”,与科学的“客观”相对,并批评那种试图将科学方法应用于人文学(指法律、艺术、历史和宗教)研究的思想为科学主义。

从社会历史考察,科学主义应该从科学革命算起。斯塔夫里阿诺斯 (1999/2006:480)认为:“科学革命是西方文明的独特产物。原因似乎在于,只是在西方,科学才成为一般社会的组成部分。或者换句话说,只有在西方,哲学家——科学家与匠人才实现联合,互相促进。因此,正是这种科学与社会的联合、科学家与匠人的联合,大大促进了科学在西方世界的空前繁荣。”

科学革命之所以是西方文明的独特产物,与西方社会的思想背景、近代资本主义生产方式有着根本联系。诚如韦伯所分析的资本主义精神在政治、经济、文化各领域的行为方式,追求标准化、合理化、秩序化成为启蒙运动之后欧洲社会生产生活方式的普遍准则。与社会生产方式彼此互相影响,人们普遍认为只要遵循理性指导原则和经验方法,就可以认识客观世界,掌握科学真理。基于这样的认识论,欧洲科学繁荣发展,以哥白尼、伽利略、牛顿为代表的科学家身体力行地证明了科学理性的价值,长期以来被宗教盘踞占领的科学领域重归人间。

随着主体认知能力的不断提高,科学观察更加深入细致,并逐渐形成一套新的科学研究范式。科学革命的胜利带来了工业革命的一系列成果。在此过程中,社会剧烈变迁,人们的思想与观念与之相适应地进入到现代阶段。丹皮尔(Sir William C. Daupien)称19世纪是“科学的世纪”,不仅是因为有关自然界的知识迅速增长,还因为“人们对于自然的宇宙的整个观念改变了,因为我们认识到人类与其周围的世界,一样服从相同的物理定律与过程,不能与世界分开来考虑,而观察、归纳、演绎与实验的科学方法,不但可应用于纯科学原来的题材,而且在人类思想与行动的各种不同领域里差不多都可应用。” (丹皮尔,1929/1975:283)在这样的条件下,由西方理性主义培育起来的科学主义精神迅速壮大,并用经验实证传统武装自己,形成了科学主义的“新”传统。

科学主义从18世纪兴起,经过19世纪在各学科盛行,到了20世纪,它的缺陷也日益显现。这直接导致了学科领域的“科学危机”。胡塞尔认为,科学危机是指“科学的真正科学性,即它为自己提出任务以及为实现这些任务而制定方法论的整个方式,成为不可能的了” (胡塞尔,1976/2008:13)。胡塞尔将科学主义存在的问题归咎于实证主义,“在19世纪后半叶,现代人的整个世界观唯一受实证科学的支配,并且唯一被科学所造成的‘繁荣’所迷惑,这种唯一性意味着人们以冷漠的态度避开了对真正的人性具有决定意义的问题。单纯注重事实的科学,造就单纯注重事实的人”。(胡塞尔,1976/2008:15-16)

应该说,科学主义原本是一个认识论概念,主要限制在知识论和方法论意义上,其核心目标是要说明科学在认识中的地位。(陈广仁,2010)科学主义在不自觉中将自然科学建构为一种可以关照人文学科与社会科学领域的标准工具,而背离了科学精神的要求。但总体而言,科学主义对工业革命以来文化知识的普及、社会科学的发展以及学科的分门别类起到了历史过渡阶段的积极作用。

而与科学主义这种非自觉性的形成不同,唯科学主义不仅有认识论和方法论上的诉求,其背后更有一种科学研究中较为普遍的主观驱动。唯科学主义本身甚至已经成为一种意识形态诉求,成为了知识生产领域新的权力规训,其本质则是科学研究中的教条主义。郭颖颐 (1965/2010:17)将其描述为一种信仰形式:“一般地说,唯科学主义是一种从传统与遗产中兴起的信仰形式,科学本身的有限原则,在传统与遗产中得到普遍应用,并成为文化设定及该文化的公理。更严格地说,唯科学主义……可定义为是那种把所有的实在都置于自然秩序之内,并相信仅有科学方法才能认识这种秩序的所有方面(即生物的、社会的、物理的或心理的方面)的观点。”

科学主义自信于可以用自然科学的范式去研究一切问题,唯科学主义则走得更远,甚至背离了科学本来的宗旨,而将科学建构成为新的宗教。R.G·欧文在他的《唯科学主义,人与宗教》一书中,攻击唯科学主义是一种偶像崇拜,他称之为“科学崇拜”(Scientolatry)。“把科学地位提高的结果”,他写道,“在某些方面,使科学被认为是全知全能的人类救世主而逐渐受到崇拜”;他认为,“科学崇拜”就是声称所有的问题都能被它科学地解决,甚至能检验精神、价值和自由问题。(欧文,1952:20;转引自郭颖颐,1965/2010:15)

为了便于辨析科学主义与唯科学主义的这种不同,这里我们借用R.G·欧文所描述的这种“科学崇拜”(Scientolatry)来定义下文将提到的中国传播学研究中的唯科学主义,以便能够界定本文所批判的传播学研究中值得警惕的唯科学主义趋势。在描述中国传播学研究中存在的唯科学主义趋势之前,本文将以影响早期传播学研究范式的科学主义为起点,分析其对早期传播学的影响。

二、科学主义:早期传播学研究的一种修辞术

诞生于20世纪30年代的传播学,与其说是一个学科,更不如说是一个研究领域。它与其他社会科学学科有密切的联系,但又始终处于其他学科的边缘地带。从其诞生以来就含有科学主义的基因,并在其学科的研究内容和方法中体现出来,其在方法论中的直接体现则是将实证主义奉为圭臬。

(一)科学主义奠定早期传播学的实证主义研究范式

基于科学主义宗旨的近代科学研究是实证主义诞生的直接催化剂。实证主义的思想在17世纪开始呈现最初形态,它与近代机械论的出现有着密切的关系。伽利略的科学观直接形成了与传统世界观的对立:科学的任务不是去增加自然及其属性的数量,而是大量地去描述一切可以测量的现象。理想实验超出了经验材料的范围,开始确立科学理想的重要性,即为一切实验确立理想条件。这正是后来的实证主义哲学确立科学规范的开端 (江怡,2003)。

近代科学在科学方法论上主要表现为四种观念或原则。首先,是对观察、假设、实验、再观察的需要,即经验原则。其次,为取得精确的测量必须用数量方法,即数量原则。再次,科学方法处理因果关系常用抽象化的手法来表示这种关系,为此,必须确定反复出现的行为的意义,然后将其总结成描述并解释这种行为的普遍规律或方程式,即科学的机械性原则或因果原则。最后,是近代科学家的总的精神态度:通过科学而进步,即进步原则。就方法论 体系而言,则表现为培根的经验归纳法与笛卡尔、伽里略、牛顿的数学方法论的统一。(朱红文,1995)

实证主义总体上继承了科学方法论,遵循科学的经验原则、数量原则和因果原则。它是牛顿机械论世界观在人文社会科学领域的最直接体现。这种机械论的世界观从欧洲启蒙运动以降,深刻影响西方人文社会科学的研究旨趣和方法。实证主义强调经验排斥形而上学,认为人类社会的定律同自然世界一样,可以被验证和检验。它贯彻科学主义传统,将客体对象化,在方法上倾向单向度的实证,用自然科学的手段证实或证伪经验事实。极端实证主义者甚至自信于人类世界的一切存在都可进行实证研究,甚至人类意义世界的情感、道德、审美、意志等都不例外。实证主义思潮在19世纪末20世纪初渗透到人文社会研究的各个学科和领域,在斯宾塞的社会达尔文主义刺激下,成为追求文明“进步”(这种文明的进步认为人类社会可以像自然界的进化那样统一于同样的标准和度量方式)的西方社会的重要研究范式。

实证主义在20世纪初期,成为传播学这门新兴学科迅速出产研究成果的工具,而彼时实用主义哲学在美国的盛行,为其作为传播学研究的标准范式奠定了基础。美国传播学研究的经验主义方法的实用主义基础,与这个国家的社会生活密切相关。实用主义作为美国社会所特有的思想趋向和世界观,早在18世纪70年代就得到C.皮尔斯的一般论述。它的另一个主要代表人物杜威在19世纪末、20世纪初声称,现代社会的唯一出路在于把解决自然科学和技术问题的方法应用于社会问题,从而一方面为包括传播研究在内的社会科学的经验主义方法奠定了哲学基础,另一方面使得实用主义哲学和美国的社会紧密地联系在一起,以至于这个“哲学的使命(就)是为美国社会所认可的一切辩护”。(殷晓蓉,1999)

施拉姆将拉斯韦尔、勒温、拉扎斯菲尔德、霍夫兰四人列为传播学的“四大奠基人”。霍夫兰是耶鲁大学的实验心理学教授,他把心理学实验方法引入了传播现象的研究领域,并揭示了传播效果形成的条件和复杂性。他在耶鲁大学心理学系学习博士学位课程之时,有志跟随人类学方面的杰出行为主义学者C·L·赫尔学习。赫尔的研究是完全建立在巴甫洛夫的条件反射理论基础上,同时掺进了J·杜威和桑代克的功能行为主义。霍夫兰的研究直接受到了赫尔的影响,其学习理论的基础,以及后来的说服研究的基础,在于使赫尔的行为主义与精神分析理论相结合 (罗杰斯,1997/2005:316)。

除了霍夫兰直接受到科学主义指导下的行为主义的影响,“四大奠基人”中的其他三位学者当时研究的“传播”中心议题,实际都是科学主义指导下的行政实证研究。拉斯韦尔虽然研究世界大战中的宣传技巧,但B·L·史密斯在《拉斯韦尔的神奇思想史》中却将其誉为“行为科学的达·芬奇” (罗杰斯,1997/2005:177)。拉扎斯菲尔德研究广播对于听众的效果,采取实证定量的研究方法肇启传播学的效果研究传统。勒温主要研究群体动力理论和把关人问题,他受格式塔心理学的影响最直接,格式塔心理学研究个体直接经验的主观过程;它涉及整体,涉及个体所知觉的环境如何影响个人的行为 (罗杰斯,1997/2005:280)。这些施拉姆笔下的奠基者的实证主义研究取向无不受到科学主义的影响。

除此之外,被奉为经典的传播学理论如“魔弹论”(典型的行为主义模式)、“控制论”(将工程学研究嫁接到行为科学研究中)、“信息论”(将人类传播现象和意义世界作物理科学的解释)等等,无不体现了科学主义在当时美国社会科学研究中的盛行。这些理论或模式固然在当时解释了一定的现象(如分析二战中纳粹党的宣传、关于“火星人入侵”广播剧的研究),但其对传播学科建构的隐患也在之后的研究中慢慢显现。对效果研究的依赖,使得研究者将“传播”从心灵层面降格到动物本能的行为研究;而混入早期传播学中的工程科学研究,则将人类组织和社会视为与自然动物界类似的系统。

实证主义在今天依然是最主流的传播学研究范式,且更侧重实际研究中的工具主义取向。一定程度上说,这种对实证主义根深蒂固的传承,导致传播学研究难以实现自我突破。尤其是在进入20世纪中后期,实证主义在社会科学研究领域也开始遭遇到反实证主义的质疑。批判学派认为,实证主义在科学精神的包装下,似乎要秉承客观,摆脱主观,但却从未脱离科学主义的影响,对此,阿多诺这样评价:

实证主义从情感上说,坚持那种最外在的、清除了一切主观意图的客观性,然而却更深刻地陷入那种特殊的、纯粹主观的、工具的理性之中。那些自以为克服了唯心主义的胜利者,比批判理论更深入地陷入唯心主义之中:他们把认识主体不是实体化为一种创造性的、绝对的主体,而是想象为一切有效性以及科学控制的固定精神(topos neotikos)。” (王晓升,2005)

当然,上述所论并不是要对实证主义不加区分地完全否定,也并不是要否定科学主义对于早期传播学研究范式的建构价值。须要意识到的是,传播学(包括其他社会科学)如果继续按照科学主义的思路发展,难免让更多有价值的传播现象问题和思想被忽视,也势必导致本学科研究范式的匮乏。按照科学主义设定的框架进行看似注重效果的描述性研究(很多时候是重复的、无效的),对学科地位的巩固并无根本帮助。不但如此,传播研究中存在的科学主义传统同时导致了传播学的学科归属难题。

(二)科学主义建构的传播学学科归属困境

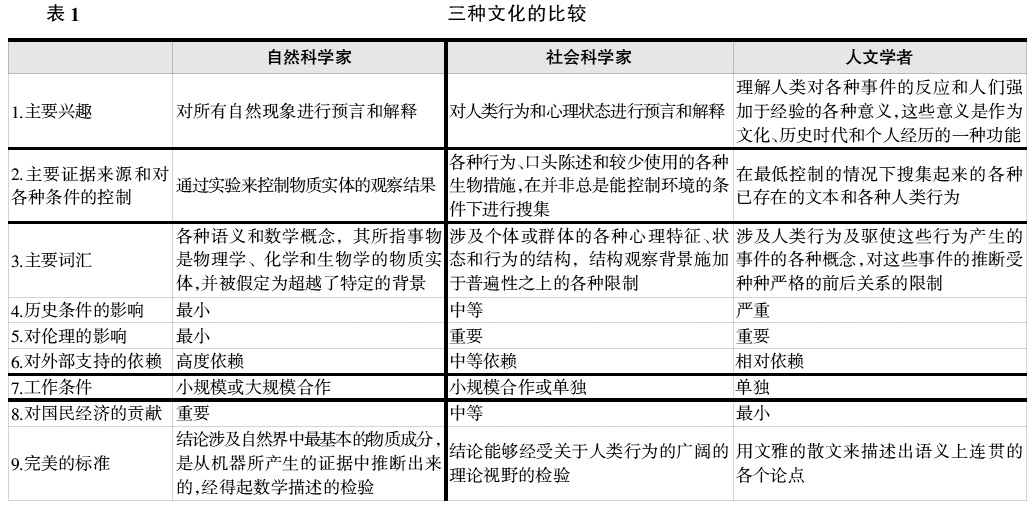

1959年,英国学者C.P斯诺在一次演讲中指出,自然科学与人文学科正被割裂为两种文化,这必将妨碍社会和个人的进步和发展。21世纪初,美国学者杰罗姆·凯根针对过去半个世纪以来各门学科发生的变化,对斯诺的观点进行了反思,提出了“三种文化”之说,即自然科学、社会科学和人文科学。杰罗姆·凯根 (2009/2011:3-4)对三种文化在九个方面进行了比较:

表1:三种文化的比较

杰罗姆·凯根总结的这张表格,便于我们一目了然地分辨三种文化。它从三种文化的研究旨趣、研究问题、研究内容、研究方法、研究条件、研究意义等多个维度给我提供了参照。如果我们将今天传播学的研究范式对照这张表格,显然这三种文化中任何一个都不能够包容传播学:如果把今天的传播学定义为自然科学,显然是不合适的(但有趣的是早期传播学奉为经典的恰恰就是香农信号模式等工程科学结论);如果归于社会科学,人文学科又似乎有很多的问题与传统直接关系人际传播、社会传承,而自然科学领域的很多成果至今依然在作为基石支撑传播学;而若归于人文学科,则等于将整个实证经验学派抛弃。

有人说传播学是交叉学科,这当然是万能答案,各门学科发展至今,有几门学科不是交叉学科呢?关于传播学的学科之争,其实问题症结在于:这种归纳本身是基于科学主义的学科划分(即已经认可了某些研究领域一定是科学的)。传播学这门新型学科正是在美国实证经验传统与科学主义的滋养下成长起来的。而欧洲人文学科作为独立的一支血脉,因为二战的机缘与传播学有了血缘之亲(主要是新马克思主义学者的作用)。但来自欧洲的人文学者从来不甘于被根底薄弱的实证主义与科学主义所同化,蒸蒸日上的实证主义与科学主义也不屑于对欧陆研究范式进行深入地学习吸收(事实上,由于研究旨趣和方法上的根本冲突,如不打破研究范式,这种学习是根本不可能深入的)。就是在这样的尴尬处境下,传播学一路走来,其归属问题难免成为悬案。

通过回顾科学主义对于传播学实证研究范式的影响,评述其带来的学科归属困境,最终目的是要回归到当前的研究现实。如果说科学主义与科学精神在宗旨上尚有着根本上一致性(即追求对机械世界运转规律的探寻),唯科学主义则将教条化的“科学”抬上了神殿,这在我国传播学的研究方法中表现尤为突出。(文章选摘自《国际新闻界》2015年37卷2期,作者系吴志远。)