(二)纵向梳理:科幻研究的时间序列与流变

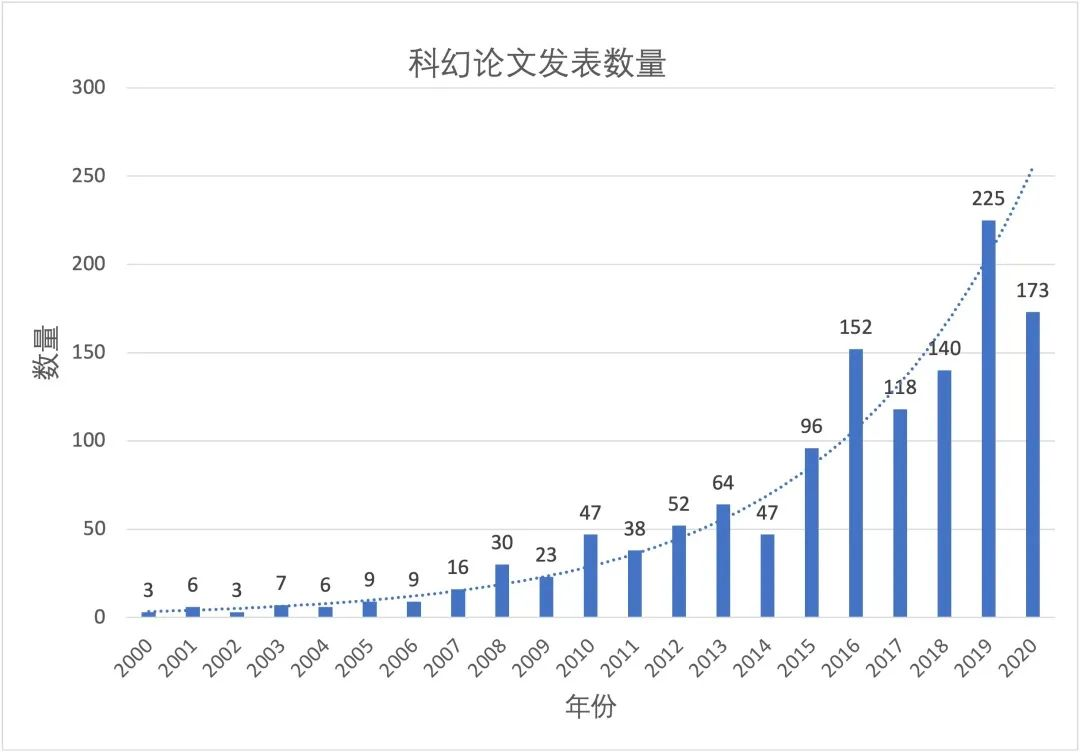

中华人民共和国成立后最早出现的科幻论文发表于1956年,是郑文光撰写的《谈谈科学幻想小说》[6]。然而,科幻研究自21世纪以来才逐渐“可见”。学界对于科幻研究的关注不断增加,相关成果数量呈现逐年增长的趋势(见图2)。

图2 科幻论文发表数量

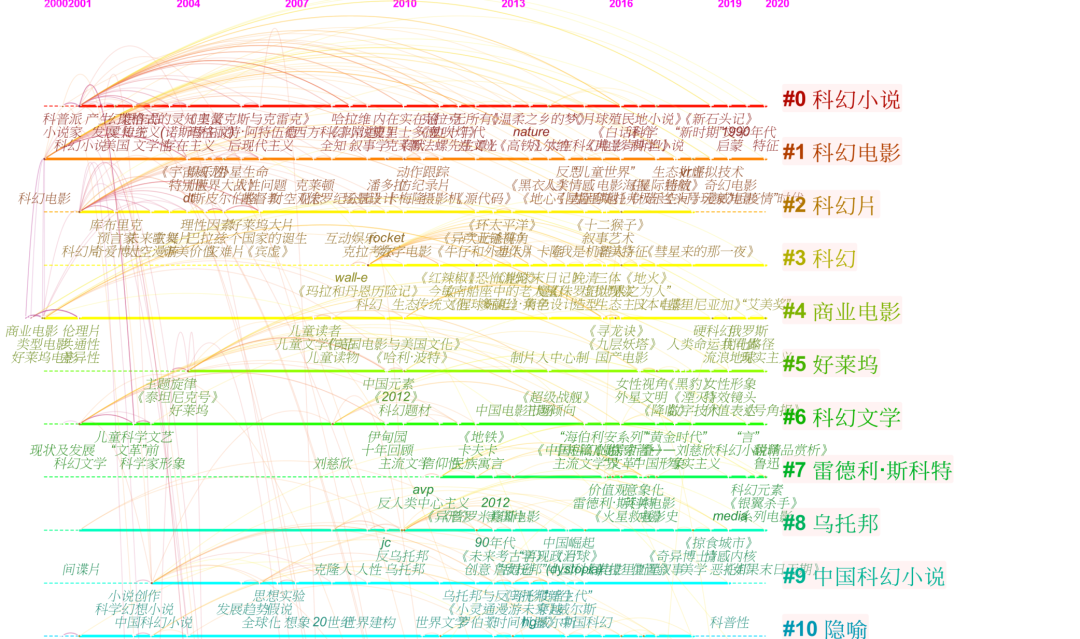

从知识理论的角度来看,利用关键词共现可以确定某一领域一段时间内研究主题的变化,中心词和频次高的关键词代表着一段时间内研究者共同关注的问题,可据此来分析科幻研究的主要研究方向和热点,并识别出知识严谨的脉络。运行CiteSpace,关键词时区线如图3所示,得到669个节点(Nodes)、855条连线(Links),模块值(Modularity)为0.8812,平均轮廓值(Mean Silhouette)为0.3968。平均轮廓值数值越大,表明该聚类成员的相似度越高。

2000—2020年间科幻研究领域年均发表论文60.19篇,并呈现出较为鲜明的发展态势。

图3 关键词时区线图①

1.酝酿期(2000—2007年)

该阶段内发表论文59篇,年均发表量7.38篇,远低于2000—2020年的年平均发表量,学界对于科幻研究的关注度极低。研究的中心点有科幻小说、科幻电影等。整体而言,当时我国科幻研究正处于酝酿阶段,研究主要基于西方科幻作品展开,并尝试建构本土化的科幻体系。

彼时,我国将科幻作品视为西方文艺类型的分支,通过翻译引介,以及对西方科幻小说产生与发展的梳理[7-9],形成科幻作品“西学东渐”的局面,促成世纪交汇点上中国本土科幻文艺创作与科技关系的思考。于启宏、汤哲声等回顾20世纪中国当代科幻进程,提出当代科幻开始走向通俗化,形成中国本土的科幻读者群体[10-11]。我国科幻创作体系的建构与转向、机遇与桎梏[12-14]也成为21世纪之初科幻研究的热点议题。

在理论思想方面,科学、科幻、科技等概念的翻译与辨析问题也成为21世纪初的研究焦点。研究者认为sciencefiction的“错译”不仅容易造成读者认知的错乱,也造成“我国学术界对西方sciencefiction研究的滞后”[8]。然而,“科幻小说”的译法更为大众接受,并沿用至今。

科幻作品的影视化呈现也为中国电影的产业发展及美学解读提供了新的思路。中国电影市场类型电影与商业电影整体低迷,急需寻找发展的契机,突破视听文化格局。科幻电影为好莱坞复兴提供了巨大的商业价值与集体消费的文化场,也为中国类型电影建设提供启发[15]。《时光隧道》(Just Visiting)、《黑客帝国2:重装上阵》(The Matrix Reloaded)等好莱坞重工业影片的引进,电影语言与美学观念带来的新的技术范式,推动电影艺术迈进一个全新的时代。

2.积累期(2008—2014年)

该阶段发表论文301篇,年均发表量43篇。科幻研究的关注度有所提升,但发表数量波动幅度较大。自2008年起,科幻研究领域发表论文在数量上较前一阶段取得了进步。研究的中心点是具体的科幻作家作品,以及其中所构建的生态。

在这个阶段,西方科幻电影在数字技术的升级迭代中不断突破,有效地维持着科幻文艺作品的活力,唤起受众的消费欲望。除了对科幻电影的场景、服装、音乐、特效等数字艺术审美表现的探讨,此阶段的科幻研究更深入探讨其中风格化的生态网络及“世界观”。视觉图像承载着思想观点与价值理念,是人类认识世界的重要符号,其中《阿凡达》的问世更成为科幻电影史上的里程碑,构筑了超越现实的全新空间,折射“人类社会自身的文明或制度差异的投影”[16]。刘继明称其为“一部具有鲜明指向的未来世界启示录”[17],呼唤中国电影工作者关注技术背后所反映的本土问题及人类境遇。未来世界中的技术演绎与人性探索的讨论也在此时萌发。

西方科幻作品的成功也激起了中国科幻创作的讨论,中国“科幻梦”建造与科幻市场争夺也成为本时期的研究热点。《南方文坛》2010年第6期开设了“当下中国的科幻文学”,吴岩、韩松、贾立元等学者及科幻作家均对科幻的中国经验进行阐述,讨论科幻创作的走向以及科幻的社会作用。王卫英认为中国科幻理论是在科幻作家们的实践探索中形成、完善与发展的[18]。同一时间内,刘慈欣创作的系列长篇科幻小说《三体》不仅在科幻界引起关注,也引领了全民的科幻阅读浪潮。纳杨认为该系列小说使中国科幻小说水平提升到了一个新的高度,具有重要的文学价值和社会意义[19]。2013年,《科幻研究》杂志(ScienceFictionStudies)出版了中国专辑,向西方全面介绍中国科幻文学的发展历史及现状,中国科幻开始出现在国际舞台。

3.爆发期(2015—2020年)

该阶段发表论文904篇,年均发表量150.67篇,远高于2000—2020年的年平均发表量,呈现迅猛发展的势态。其中2019年科幻研究论文发表量达到历史最高值,与“中国科幻电影元年”的开启具有紧密关系。2018年上半年,中国科幻产业产值就已近100亿元,2019年根据刘慈欣同名小说改编的电影《流浪地球》在中国内地获得46.86亿元票房,2020年“科幻十条”的出台继续为科幻产业注入新的活力。总体来看,科幻研究还未出现成熟前的拐点,仍有极大发展空间。

2015年《三体》获雨果奖最佳长篇小说奖,并被翻译成多国语言在海外出版发行,畅销海外。中国科幻作品的“走出去”,表明了中国科幻创作领域的提升。这阶段的海外译介与跨文化传播研究以《三体》作为成功范本,讨论其有效的国际传播能力以及对国家软实力的提升作用,寻找新时代中国文学对外传播的新路径、新媒介与新阵地。关于《三体》以及刘慈欣的研究呈现井喷,主要集中在其科幻理念、科学符号、文学意义、美学特征等方面,并展开“三体热”的“冷思考”。《三体》热潮也从文学领域跨向影视、动漫等领域,实现“三体”文化和科幻文化的出圈。

2019年,《流浪地球》被称为中国科幻电影的“元年之作”,成为中国电影工业化生产的新高度。中国文化语境构建和工业化发展成为我国科幻类型电影面临的两个关键问题[20]。科幻电影作为“电影技术实验和应用的中心”[21]如何实现技术性、艺术性、商业性的平衡,成为电影研究的热点议题。电影工业美学理论体系化的探讨也呈现出了百花齐放、百家争鸣的发展态势。

人工智能技术在现实社会的快速发展、普及与应用,也与科幻研究相互呼应。“赛博朋克”科幻小说是科幻小说的重要流派之一,是对“电脑和信息时代的文化回应”[22]。曾经对未来技术的想象,正逐渐在现实空间中实现转化。一方面,学者们将赛博空间作为“一种技术哲学之思与媒介迭代之维”[23],对智能时代人机共存的科技生态伦理观与后人类实践进行反思;另一方面,从科幻作品出发,探讨人工智能技术发展面向的多样性、可能性[24]。

(本章摘自于《科普创作评论》2022年第1期,作者系 高胤丰 刘文红 金韶,北京联合大学应用文理学院副教授,研究方向为科技与文化、科幻产业等。)