本文从科学传播模式研究的理论视角出发,对天宫课堂的授课内容与涉及主体进行归纳总结,并进一步分析该科学传播模式设计的逻辑起点和实践过程中所建构的传播场域、行动者网络。研究表明,我国开展的太空授课具有鲜明的国家主导和多系统、多层级协同的特征,呈现复合传播模式和多元立场并行的科学传播模式创新演化趋势。我国可从天宫课堂科普教育体系建设和多样化传播技术应用等角度探索天宫课堂科学传播模式的优化升级路径,以提升我国航天科普教育实践效能,为世界提供理解宇宙的中国视角。

正文

2021年12月9日15点40分,由神舟十三号飞行乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富在中国空间站进行讲授的“天宫课堂”第一课正式开讲。天宫课堂采取天地协同的方式展开,在我国天宫空间站中进行太空教学,并在北京、南宁、汶川、香港、澳门五地设置地面课堂,与太空教学展开互动。活动通过中央电视台、中央人民广播电台、中国国际广播电台、央视新闻新媒体等平台向全球直播,全国数千万名中小学生在学校组织下观看授课。截至12月9日18时,仅央视新闻新媒体端总观看量已超过7200万次。天宫课堂是我国第二次、世界第三次开展的太空授课活动,王亚平成为全球唯一一位两次担任太空授课的主讲老师。这意味着天宫课堂不仅是我国在科学传播模式方面开展的创新实践,也是我国为人类太空科普模式探索做出的重要努力。

一、科学传播模式的发展与演进

(一) 科学传播概念的诞生与发展

随着科学对社会发展与日常生活的影响力日益显著,科学与公众间的鸿沟日益加深,科学传播活动以及针对科学传播的研究也日渐活跃。早在17世纪就有专门的科学传播活动。在第一次科学革命的推动下,科学普及真正流行起来,1831年英国创建科学促进会,进一步推动科学教育的发展,至19世纪后半叶开始出现大规模的科学传播活动,这一时期科学传播的方式有日报、杂志、会议等。针对科学传播的研究则可追溯到20世纪30年代,贝纳尔在《科学的社会功能》中指出科学交流不仅包括科学家之间的交流,也包括面向公众的交流。然而,由于“科学传播”包含内容多样、概念与学科归属不清晰,对于什么是“科学传播”至今有不少争论,国外学者在综合分析科学传播包含的多种元素后,提出了科学传播的定义框架———科学传播是指使用恰当的技能、媒介、活动与对话等方式使公众对科学产生“感知、享受、兴趣、意见形成、理解”中一种或多种个人反应(AEIOU responses),进而形成公众科学意识、理解、素养与文化。

中国的科学传播事业在不同时期有三个名称———1950年以后的科普阶段、1990 年以后的科技传播阶段 (亦有学者总结为公众理解科学阶段)和2000年以后的(有反思的)科学传播阶段,分别代表着中国科学传播的不同阶段、不同群体与不同的理念、方式与内容。

新中国成立后,科普作为一项重要的社会事业,在政府统一管理下展开,在生产建设的需要下体现了浓厚的功利色彩,传播内容主要是生产技术知识及相关的技术推广,科普的理念是科学主义的意识形态,用以教育民众反对封建迷信与伪科学,加强社会的文明建设。

1990 年之后,随着教育体制完善、市场体制成熟与大众传媒业的发展,科普事业的理念、运行制度与效率等受到了一定质疑,从事传播学研究的学者与从事科技报道的新闻工作者将问题转移到“如何传播”上来,一方面更好地运用媒体传播科学与技术,另一方面对“科普”的传播理念进行了反思,开展了关于公众理解科学和科学素养的研究。这一阶段,媒体的参与推进了公众对科学的理解,因此这一阶段与国际科学传播轨迹类似,也被称为“公众理解科学”的阶段。

2000 年之后,研究科学史与科学哲学的学者主张用“科学传播”替代“科普”与“科技传播”。与“科普”不同,科学传播注重双向互动,学科基础为科学史、科学哲学,具有批判与反思色彩,关注科学传播的意义问题,并更具有公民立场,是“公众理解科学”的延续,提供了“公众反思科学”的空间。随着科学传播理念深入与公众媒介素养不断提升,学者提出了科学传播的新阶段———公众参与科学与公众科学服务阶段,并指出,我国科学传播理念与国际基本保持一致,但科学传播实践仍需进一步加强。总的来说,科学传播的核心问题是科学与社会公众的关系,在经济发展、社会多元化与科技进步与争议频出的背景下,公众对待科学技术的态度日趋复杂。因此,关注科学传播中的态度、认知、价值、信任等问题,对“科学传播的科学”进行更深入的多层次研究变得更为必要。

(二)科学传播模式的形成与演进

在对科学传播演进阶段的研究过程中,国内外学者根据不同时期科学传播的特征总结了不同的科学传播模式。国外学者将迄今为止的科学传播模式总结为缺失模式(the deficit model)、情境模式(the contextual model)、非专业模式(the lay expertise model)和公众参与模式(the public participation model)。

缺失模式的出现与20世纪70年代英、美等西方国家对公众科学素养进行调查研究有关,这一时期的许多重大项目,如美国的国家科学教育标准制定和其他国家类似的课程修订,都以提升公众科学素养从而更好支持科学研究为目标,但以“填补知识缺失”为目的进行公共科学传播并没有达到十分理想的效果。此后,情境模式开始注重个人情况所造成的心理、文化差异,应用现代营销细分方法来识别对科学具有不同潜在态度的人群,在特定情境中构建与个人相关的科学信息并提供指导,应用情境模式的常见领域是健康传播与风险沟通。这一模式被称为复杂化的缺失模式,即操纵信息来达到特定目的,但情境模式也和缺失模式一样,被认为与科学界关系过于紧密而受到诟病。

非专业模式的提出与地方知识(非专业知识)的传播有关。这一模式的支持者认为,科学交流要考虑面临科学与技术问题的社区已拥有的信息与知识;反对者认为这一模式将地方知识置于现代科学体系关于自然世界的可靠知识之上,因此将其称为“反科学”。由于社会信任在有关科学技术问题的政策争议中的重要性,科学传播出现了公众参与模式,旨在增强公众参与从而增强对科学政策的信任,在英国,公众参与模式有时被称为“对话模式”。这一模式使公众在科学问题面前不再处于“让步、被控制”的地位,但这一模式因关注科学过程重于实质内容而受到批评。

我国学者共提出两个层次下科学传播的四种模式。科学传播分为科学共同体内的传播与面向公众的传播,其中针对面向公众的科学传播,有三种典型模式———中心广播模式、缺失(欠缺)模式和对话(民主)模式。不同模式对应不同阶段是对历史进程中科学传播不同状况的总结。传统科普阶段对应中心广播模式,国家或政党立场明显,因此这一模式受到的主要批评在于其意识形态色彩,正如哈贝马斯所指出的,“技术与科学作为新的合法性形式,成了一种以科学为偶像的新型的意识形态,即技术统治论的意识” 。公众理解科学阶段对应缺失(欠缺)模式,这一模式暗含的假设是“公民对基本科学的无知,将妨碍他们对生活中用到的许多工具与服务的理解” ,这一模式兴起的标志是英国皇家学会在1985年发布的《公众理解科学》报告,代表科学共同体的立场,在呼吁公众理解科学的同时,也获取公众对科学事业的支持。和中心广播模式相同,缺失(欠缺)模式也具有单向传播的缺点,受众处于被动位置,此外,科学共同体的利益与公众的利益并不完全一致,这一模式也被称为科学界的公关行动。(有反思的)科学传播阶段对应对话(民主)模式,在行动者网络理论视角下,(有反思的)科学传播是异质行动者及其力量相互交织形成交互作用的行动者网络,在这一网络中,(有反思的)科学传播有赖于“转译兴趣”的激发、“转译语言”和“转译场所”的应用,最终形成(有反思的)科学传播的同盟并保持其稳定性。该模式认为科学与公众间的问题在于公众对科学缺乏信任,倡导科学家与公众之间建立对话,赋予了公众参与科学的正当性,但该模式存在“体制科学与公众认知论地位上的不平等所导致的协商中的结构性不平等”困境,公众如何有效参与科学、科学界与公众如何分工走向真正的对话是难题所在。

二、太空授课的内容、形式与实现方式

(一) 两次太空授课的内容与形式比较

从课堂播出的视频呈现来看,我国的两次太空授课均采用了“天地互动”的形式,核心课堂由宇航员所在的太空空间和地面课堂空间两个部分的组成,主要授课对象为中小学生。

从形式上来看,两次太空授课相比最主要的区别体现在三个方面。一是授课时间的变化。第二次授课的时间调整为下午,时长增加了 9 分钟。二是太空授课场所的变化。太空授课场所由天宫一号空间实验室调整为天宫空间站。三是地面课堂设计的变化。地面课堂设计了全新的“一主四分”结构,主课堂为中国科技馆,并在全国范围内增设四个分会场。参与现场授课的中小学生、教师数量也因此增加(见表1)。

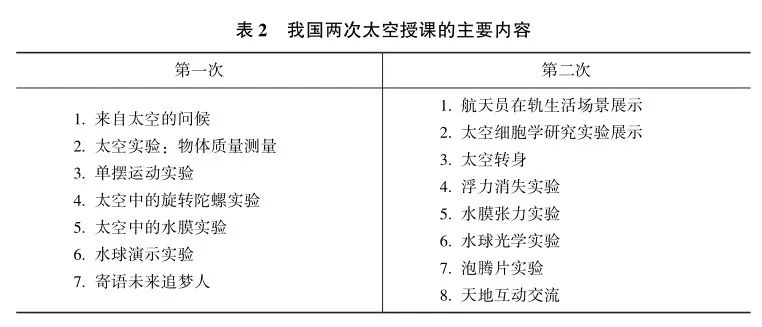

从课堂内容设计来看,两次授课以物理知识内容为主。第二次授课由于时长增加,实验内容也有所增加,授课涉及的学科知识也更加丰富。其中,增加了生物知识相关的太空细胞学研究实验展示,泡腾片实验则同时涉及物理和化学两门学科知识 (见表 2)。

(二)太空授课的相关主体及其关联与互动

从核心课堂的主体分工来看,在太空空间中,由王亚平担任主讲,并与其他两位宇航员合作完成授课内容的讲授、演示、实验以及回答问题等环节;在地面课堂中,老师负责对同学们进行知识引导、课堂组织,地面课堂同学的活动以听讲和提问为主。其中,第二次授课时地面课堂增加了由同学们完成的课前演示、课中同步实验、多个地面课堂之间的互动。同学们的参与度、课堂的趣味性得到提升。

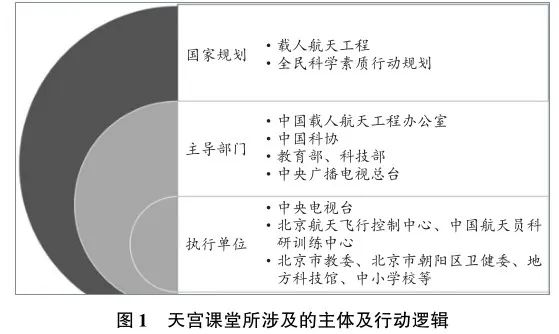

若将视野拓宽至太空授课的准备和实施的全部过程,则有更多的主体参与。以2021年第二次太空授课“天宫课堂”为例,中国科技馆发布的信息显示,天宫课堂由中国载人航天工程办公室联合中国科协、教育部、科技部、中央广播电视总台共同开展,仅主会场协调涉及的单位就超过20家,包括中央电视台、北京航天飞行控制中心、中国航天员科研训练中心等专业机构,北京市教委、北京市朝阳区卫健委等主会场所在地的相关部门,以及北京市25所中小学等。在课堂直播过程中,现场共有来自人民日报、新华社、光明日报、中国日报、北京日报、学习强国等18家主流媒体参与报道,全国范围内的中小学生在学校、老师的组织下收看。直播结束后,对“天宫课堂”的报道、讨论在更多的媒体平台和群体中展开。

从更大范围来看,太空授课是中国载人航天工程的科普教育工作内容之一,“天宫课堂”已被列为我国首个太空科普教育品牌。按照规划,天宫课堂将结合载人飞行任务,贯穿中国空间站建造和在轨运行系列化推出。我国载人航天工程始于1992年,由中央决策实施并确定了载人航天“三步走”的发展战略,项目目前的组织管理涉及中央军委装备发展部、国家国防科技工业局、中国科学院、航天科技集团有限公司、电子科技集团有限公司等多个不同类型的主体机构.在国务院新闻办公室发布的《2021中国的航天》中,“天宫课堂”被定为航天科普教育和文化建设的重要平台。天宫课堂也是我国科普教育活动覆盖面最大和参与公众最多的活动,是实现《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035 年)》目标的一次重大实践。

由此可见,天宫课堂嵌套于载人航天工程和全民科学素质行动规划两个国家层面的重大规划之中,整个授课过程是在航天、科技、教育、宣传等多个领域,数十个国家部委、机构以及地方行政机构和教育机构的配合下完成的(见图1)。因此,我国的太空授课具有鲜明的国家主导和多系统、多层级协同的特征。

(文章选摘自传播创新研究2022年第1辑,作者系王润珏,中国传媒大学国家传播创新研究中心副研究员、硕士生导师张若溪,中国传媒大学传播研究院硕士研究生。)